最初の撮影 OLYMPUS Pen EESレンズとSONY A7II

今回は傑作ハーフカメラOLYMPUS Pen EESのレンズとA7IIの組み合わせで初めて撮影してみました。Pen EESのレンズはレンズ周りのリングを回すことによりピント調節が可能で、ASAダイヤルが絞りに割り当てられています。たしかオリジナルはシャッタースピード固定で絞りが解放でも暗いとカメラが判断した場合には赤いベロがファインダーにあらわれてシャッターが押せないと思います。少なくとも僕の持っているPen EEはそういう機構。撮影は、寒い冬の高円寺界隈とピーカンの下高井戸界隈で行いました。撮影した感想としては、拍子抜けするほど普通に写ってしまう。銀カメPenのあの絵というのはフィルムを半分に使う粒状性の粗さと、ピントが目測というアバウトさからくる偶然性によって作り出されているのかもしれません。

OLYMPUS Pen EE

そしてこちらは比較参考用として、20数年前にOLYMPUS Pen EEで撮影したフィルム写真です。ちょっとディフューザーをかけたような絵でこの個体のせいなのか、もともとPenの絵がそうなのかは分かりませんがこれはこれで好きです。そしてやはり両者を見比べるとレンズの癖が良く出ています。セレン光電池は永久使用可能ということでしたが経年劣化で使えなくなるものもあるそうですね。どこかのページで100均の電卓をバラしてソーラーを移植するという記事をみかけました。みんなこういうことにかける情熱がスゴイ。

最後にちょっとした実験コーナー

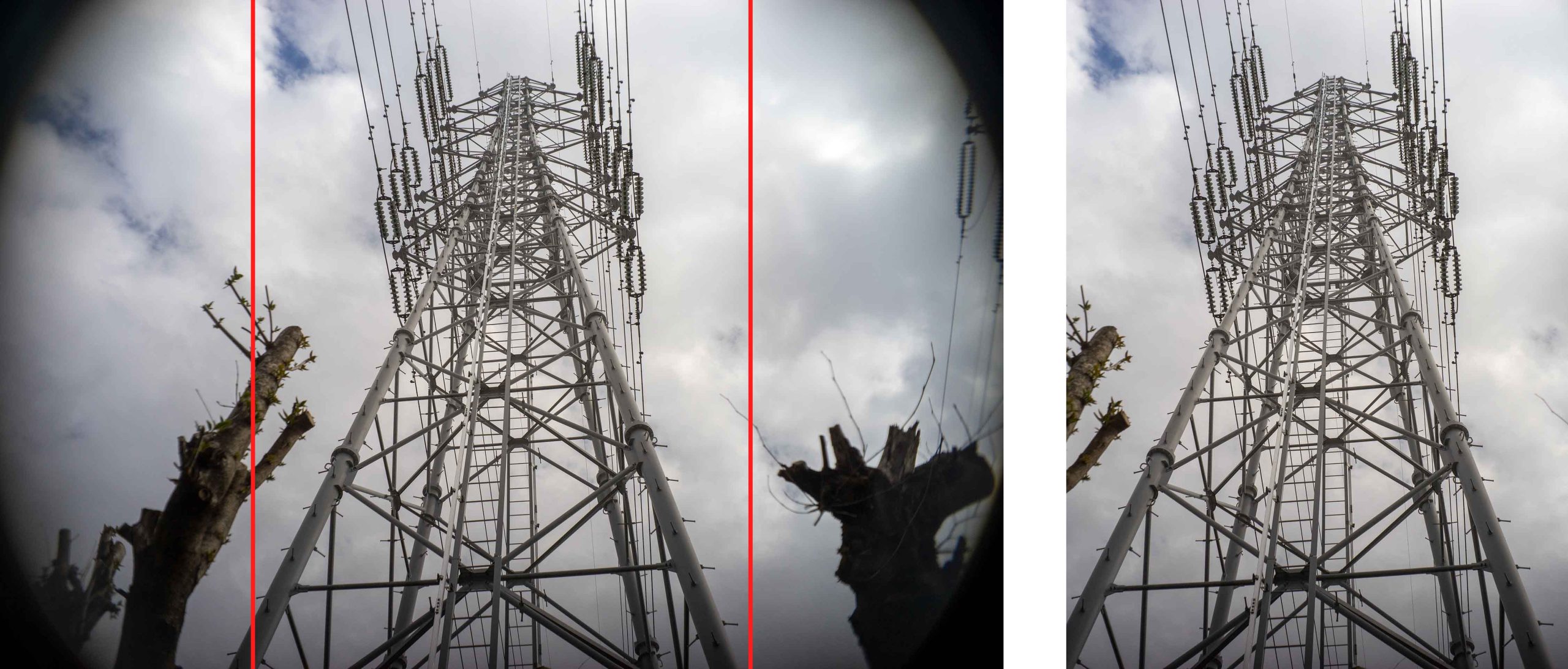

まずは曇天の写りとピーカンの写りの違い

Penはハーフサイズ(フィルム1枚を半分ずつ使って枚数をかせぐ)なので、フルサイズセンサーで写すと撮影時にケラれが生じます。周辺減光ではなく明確にケラれ。左の写真がもとの画像で右の写真が修整後。真ん中だけ切ると分かっていても、ついついフルサイズでアングルを見てしまうのがたまに傷。

そしてもう一つの実験。デジカメで撮影したものとフィルムで撮影したものの違いに「粒状性」があげられます。「粒状感」とも言うかもしれません。下の写真は両方ともPen EESレンズ+A7IIで撮影したものですが、右の写真にはPhotoshopで粒状感すなわちノイズを与えています。ちょっと雰囲気がフィルム写真に近づくと思います。僕は面倒くさいのでいちいちRAW現像しませんが、RAWを使えばさらに追い込めることは言うまでもありません。